“진단만 받는다면 희망은 있습니다.”

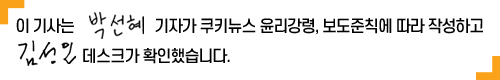

윤창기 서울대학교병원 안과 교수는 최근 쿠키뉴스와 가진 인터뷰에서 유전성망막병증 진단의 중요성을 이같이 강조했다. 그는 “유전성망막질환은 치료 방법이 많지 않아 의사도 환자도 부담스러운 질환”이라면서도 “치료법 개발이 빠르게 진행 중이기 때문에 지금 진단을 받는 것이 향후 치료 기회를 잡는 데 결정적 역할을 할 수 있다”고 밝혔다.

유전성망막병증은 유전적 돌연변이로 인해 시세포가 점차 파괴돼 시력을 잃게 되는 희귀질환이다. 대표적으로 망막색소변성증, 스타가르트병, 원뿔막대세포이상증, 연소성 망막층간분리 등이 있으며, 국내 환자는 2만~3만명으로 추정된다. 하지만 산정특례 등재 환자는 5000명 수준에 불과하다. 실제 진단율이 낮은 것이다.

윤 교수는 “고령이거나 시력이 상당히 저하된 사람들 중에선 치료를 포기해 병원을 찾지 않는 경우가 많다”며 “병력 기록을 꺼려 정확한 진단을 받지 않는 사례도 적지 않다”고 설명했다. 이어 “검사 가격이 만만치 않은데, 확진에 필요한 유전자 검사는 100만원에 가까운 비용이 든다”며 “검사를 하더라도 60% 정도만 확실한 유전자 변이를 알 수 있어 한계가 존재한다”고 말했다.

윤 교수를 비롯한 전문가들이 유전자 검사를 권하는 이유는 ‘치료 접근성’을 높일 수 있기 때문이다. 윤 교수는 “현재 유전성망막질환에 대해 허가받은 치료제는 하나뿐이지만 10개 이상의 후보 치료제가 임상 단계에서 연구되고 있다”면서 “자신의 유전자를 알고 있어야 임상시험에 참여하거나 향후 치료제가 승인됐을 때 신속히 대응할 수 있다”고 짚었다.

진단 결과는 치료제 선택뿐 아니라 일상적 건강 관리에 폭넓게 활용한다. 윤 교수는 “유전자 유형에 따라 어떤 영양제가 도움이 되고 어떤 성분을 피해야 하는지 알 수 있다”며 “진단 결과는 질환 관리뿐 아니라 건강한 삶을 위한 실용적 정보가 된다”고 언급했다.

더불어 진단 시점은 치료 효과에 직결되는 만큼 조기 진단의 필요성이 크다. 윤 교수는 “신경세포는 한 번 손상되면 회복되지 않는다. 유전자 치료 효과를 보려면 가능한 한 이른 시기에 치료를 시작해야 한다”며 “미래를 대비해 일찍 진단을 받아두는 것이 치료 시점을 앞당기는 길”이라고 역설했다.

최근 의료계와 제약업계에선 유전성망막질환에 대한 인식 제고와 함께 진단율 향상을 위한 캠페인이나 강의, 토론회 등이 활발히 이뤄지고 있다. 윤 교수 역시 지난 8일 스위스 제약사인 노바티스가 주최한 온라인 강의에서 1시간가량 유전성망막질환에 대한 정보를 전달하며 환자 교육에 힘썼다. 그는 “유전성망막병증 환자들은 시력이 계단식으로 나빠지는 과정을 겪으며 큰 좌절을 경험한다”면서 “희귀질환 특성상 정보가 많지 않기 때문에 더 많은 환자에게 도움이 될 수 있도록 적극적으로 알리고 있다”고 전했다.

정부의 지원도 이어지고 있다. 질병관리청은 희귀질환 진단 접근성을 높이기 위해 ‘희귀질환 유전자 진단 지원사업’을 운영 중이다. 유전성망막질환은 주요 지원 대상에 포함돼 있다. 이 사업을 통해 환자들은 지정 의료기관에서 유전자 검사를 무료로 받을 수 있고, 진단을 받은 뒤엔 산정특례 등록 등 추가적 의료비 지원이 가능하다.

윤 교수는 “유전자 검사는 환자 입장에선 비용과 심리적 부담이 크지만 정부 제도를 활용하면 진단 장벽을 낮출 수 있다”며 “많은 환자들이 제도를 이용해 진단에 접근하길 바란다. 결국 진단을 받아야 치료 가능성과 희망이 시작된다”고 강조했다.

또 “희귀질환은 환자 수가 적다는 이유로 정부 정책에서 후순위로 밀릴 우려가 있다”며 “이럴 때일수록 환자를 적극적으로 발굴하면서 진단율을 높이고, 사회적 관심을 이끌어내는 노력이 필요하다. 환자의 목소리가 커질수록 연구와 정책도 속도를 낼 수 있다”고 덧붙였다.