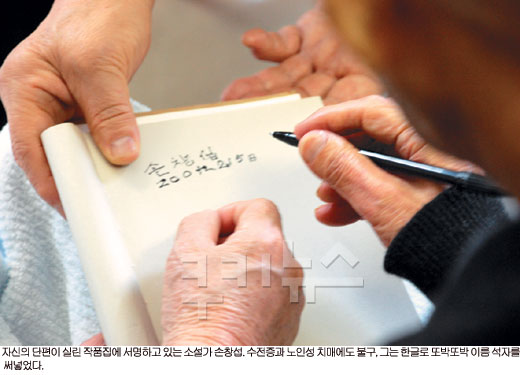

[쿠키 문화] 병원 복도를 지나 널찍한 방은 일종의 면회실이었다. 휠체어에 앉은 손창섭은 촛점없는 눈동자여서 어딘가를 응시한다고 느껴지지 않았다. 우에노 여사가 귀에 대고 “서울에서 손님이 왔어요”라고 말해주었지만 아무 표정이 없었다. 하지만 마침 준비해간 ‘20세기 한국소설 16’(창비)를 꺼내 표지에 붙은 젊었을 때의 사진을 보여주자 눈에 총기가 돌아왔다.책장을 넘겨 아무 것도 씌여지지 않은 백지를 펼친 뒤 사인을 부탁하며 손에 펜을 쥐어주었다. 어느 정도 마시지를 했으니 손의 감각이 돌아왔을지도 모를 일이었다. 그러나 굳은 손가락 사이에 펜이 끼어져 있을 뿐, 아무 움직임이 없었다. 우에노 여사가 다시 귀에 대고 말했다. “사인을 해보세요. 사인을.”

종이에 펜을 갖다댄 채로 1분여. 그 시간은 엿가락처럼 늘어졌다. 그러나 재촉할 수도 없는 상황. 지켜보던 우에노 여사가 답답한 지 다시 귀에 대고 속삭였다. “내 말이 들리세요?” 그때 펜이 움직거리기 시작했다. ‘손창섭’의 시옷 한 자를 꾹 눌러쓰면서 그는 미소를 띄웠다. “손창섭 200九. 2.15”

실로 얼마만에 써본 한글이던가. 손으로는 한글을 쓰고 입으로는 일본어를 말해야 하는 언어의 이중성에 손창섭의 정체성이 고스란히 잠겨 있었다. 게다가 ‘2009’도 아니고 ‘200九’로 쓰면서 한자와 아라비아 숫자를 혼돈하고 있었다. 아니 혼돈이야말로 그가 살아온 시대를 대변하는 상징코드가 아니고 무엇이란 말인가. 자신이 쓴 모든 문학적 언어를 잃어버리고 텅 비어있는 푸르딩딩한 그의 손이 쥐고 있는 건 펜이 아니라 어떤 구원의 도구처럼 느껴졌다. 병실 문패에는 아내의 성을 딴 귀화 이름인 ‘上野昌涉(우에노마사루)라고 적혀 있었지만 그는 분명 ‘손창섭’이라고 한글로 적었다. 무의식 중에 손에 움직여 쓴 것인지, 순간적으로 의식이 돌아온 것인지를 알 수 없으되 그는 국적 변명이 자신의 뜻이 아니라는 듯 한글로 ‘손창섭’ 세 글자를 적어넣었던 것이다.

오랜만에 남편이 펜을 잡은 모습을 지켜본 우에노 여사는 아침 나절에 건네받은 한국산 돌김이 떠오른 듯 “이와노리(돌김)라도 맛을 보았으면 좋으련만 병원에서 음식을 제한하고 있으니 정말 안타깝다”고 말했다. 다음 순간, 이름 석자만 쓰고 사인을 하지 않은 것을 눈치 챈 우에노 여사가 다시 “사인을 하세요”라며 귀에 대고 말하는 순간, 손창섭의 입이 열렸다. “난 사인이 없는 사람이외다.” 사인이 없는 사람. 그게 손창섭이었다. 아무 흔적을 남기고 싶지 않다는 듯 고국과 30여년을 단절한 채 살아온 남편을 글썽이는 눈으로 지켜보던 우에노 여사는 남편의 손을 꼭 감싸쥐며 말했다.“아마, 이 지상에서 마지막 쓴 이름일 것입니다.”도쿄= 국민일보 쿠키뉴스 정철훈 기자